アマチュア囲碁界にせよアマチュア将棋界にせよ、段級位が棋力の指標として使われているのは共通で、そこに疑問の余地はない。ただし運用の仕方が大きく異なり、囲碁の場合には「ハンデを設定するための指標」という側面が非常に強い。(将棋の場合は、後述のように「称号」のようなものだと感じている。)

たとえば、初対面のAさん(四段)とBさん(初段)が対局する場合は、こんな流れになるだろう。

Aさん「初めまして、私はだいたい四段くらい打ってますけど、あなたは?」

Bさん「私は初段で打ってます。初対面ですし、まずは三子でお願いします。」

Aさん「そうですね、三子でやりましょう。」

囲碁愛好者ならこの流れに違和感を感じない。それくらい段級位差によるハンデ戦が浸透している。

(棋力でクラス分けしている囲碁大会であっても、ハンデ戦を前提にしているケースが一般的。たとえばA級(四段以上)、B級(初段~三段)、C級(1級以下)というクラス分けの囲碁大会があったとして、B級の初段と三段が対局するときは二子局になることがほとんど。)

そして、Bさんが上達し、三子局ではAさんに大幅に勝ち越すようになった場合、

Aさん「これまで三子だったけど、もう三子ではキツイので、今度から二子でやりましょう。」

Bさん「そう言ってもらえると嬉しいです。では今度から二子でお願いします。」

という流れになる。

これは、AさんがBさんに対し「あなたはもう初段ではなく、上達して二段になりましたよ。」と言っているのにほぼ等しい。たとえばAさんが友人のCさんにBさんを紹介する際に「Bさんとはこの前まで三子だったけど、キツくなってきたので最近は二子で打っている。」と言ったなら、Aさんの棋力を知っているCさんは「Bさんは初段だったが、上達して二段になった。」と受け取るだろう。

棋力差が大きくなるに従って、ハンデも「二子⇒三子⇒四子・・・」というように大きくなっていく。このハンデは、ある程度までは概ね等間隔なので、初段⇔二段⇔三段⇔四段といった各段位間の差も概ね等間隔となる。だから、五段、六段といった高段も(到達難易度は別として)棋力としては圧倒的な差とは受け取られず、初段⇒二段⇒三段⇒・・・の延長上の段位という感覚になる。

(一応「アマチュア囲碁大会の県代表が六段」という基準もあるが、それで運用されているケースを見たことがない。まあ、囲碁の場合は段位でインフレが起きているのは否定できないが、、、)

一方、将棋の方は事情がかなり異なる。一応日本将棋連盟が定める手合割は存在するが、それに則って対局されることは少なく、棋力差があっても平手で指すことが多い(多くの将棋大会では棋力でクラス分けし、同じクラス内であれば段位差があっても駒落ちではなく平手になる)。それに平手⇒香落ち⇒角落ち⇒飛車落ち⇒飛香落ち⇒二枚落ちの各ハンデ間の差も等間隔と言えない。

では、段位差によるハンデ戦が行われないなら、段位が持つ意味は何だろう?

少し尖った表現で言うと、将棋のアマチュア段位(特に高段)は強さを誇示するための「称号」だ。実際に日本将棋連盟のホームページには「日本将棋連盟主催のアマ全国大会では優勝者に六段が、凖優勝者に五段が、各都道府県・地区の代表には四段が授与されます。」とあるので、特に高段の場合には「称号」という意味合いが強くなるのだろう。

(たとえば囲碁の場合、五段は初段と四子でそれなりの勝負にならなけれはいけないので、極端に厳しい設定にはできない。一方将棋の場合、駒落ちを指されることが少ないうえに、段差とハンデの妥当性について信用されてないので、初段に対して五段の棋力を極端に高くしても問題が起きにくい。)

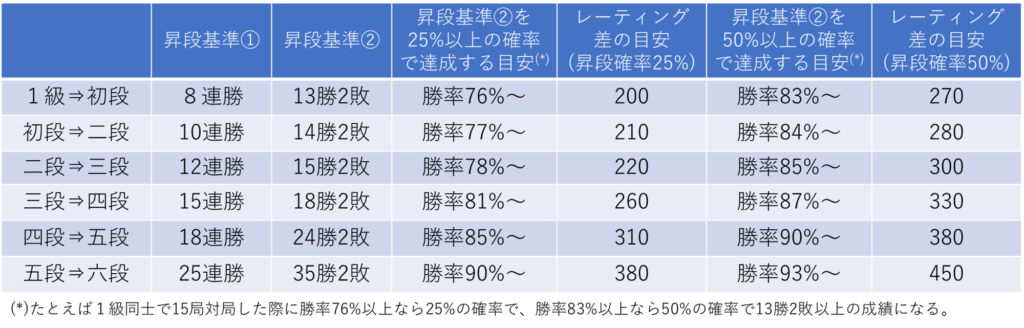

千駄ヶ谷の将棋連盟道場での昇段基準も、囲碁界の感覚からすると凄いことになっている。特に高段ではそれは顕著だ。一般にレーティング差200が一段差と考えられるので、三段くらいまでならまだ許容内に感じられる。それでもレーティング差が200あっても、25%程度の確率でしか昇段できないのは厳しい。ただ、ちょっと調子がいいときのマグレ昇段を防止するためには「14勝2敗程度の昇段基準ならやむなし(そのおかげで「称号」の権威が維持される)」と思う。

でも、18連勝or24勝2敗とか、25連勝or35勝2敗は、さすがにムチャな基準じゃなかろうか、、、

コメント